欢迎社会公众踊跃参与投票,在30件(组)文物瑰宝名录中甄选出10件(组)您心中最重磅的文物珍宝,让江西更多的文物活起来、火起来!

(识别图片二维码,欣赏文物的三维影像,任意角度浏览文物细节)

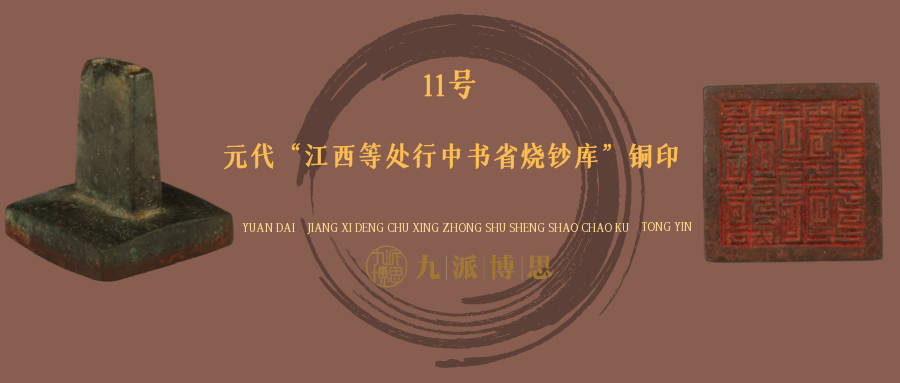

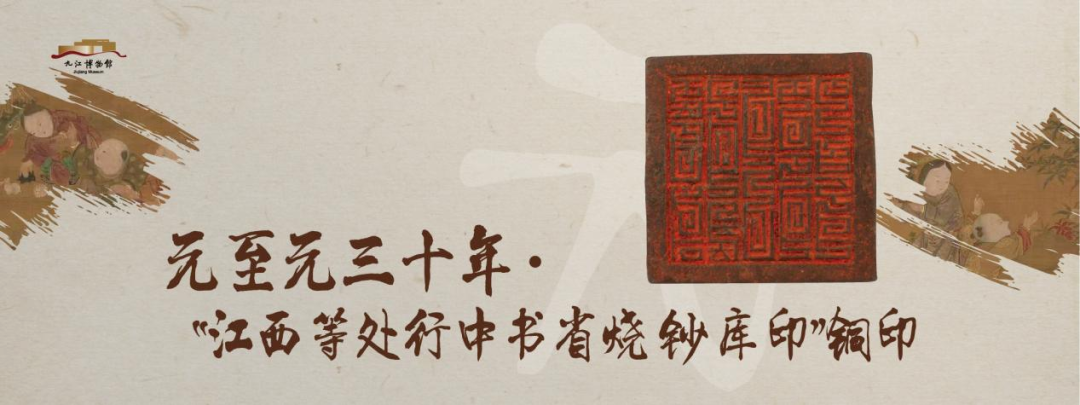

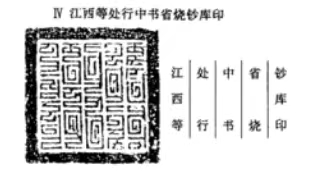

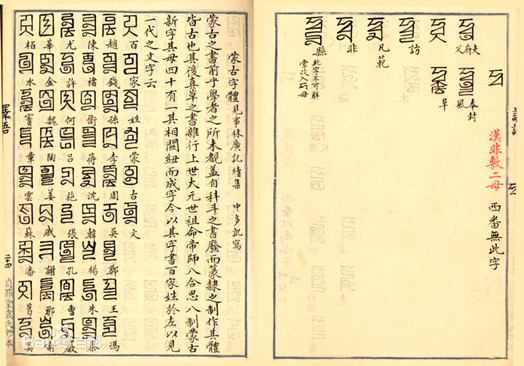

烧钞库印上的八思巴文

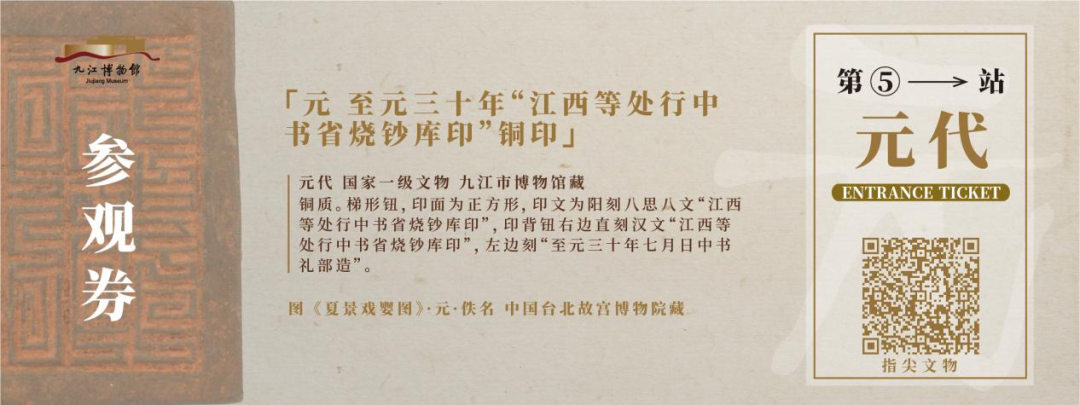

“江西等处行中书省烧钞库印”铜印背面镌有相应汉字,年款为至元卅年七月 日,铜质,印面方形,边长各5.7 厘米,共有八思巴字五行。

八思巴文是元朝忽必烈时期由国师八思巴创制的蒙古文字,世称“八思巴蒙古新字”,它的创制推广在一定程度上推进了蒙古人社会的文明进程。

八思巴文----字形

八思巴(公元1235—1280年)是藏传佛教萨迦派的第五代祖师,本名罗卓坚赞,意为“慧幢”,系西藏萨嘉人氏。据说其人三岁能讲喜金刚修法,听众叹为稀有,于是称之为“八思巴”(藏语,意为“圣者”)。九岁时,又因讲喜金刚续本《二观察》而名声大著。南宋淳祐七年,他随其伯父萨班·贡噶坚赞至凉州(今甘肃武威),会见成吉思汗之孙,蒙古窝阔台汗次子阔端皇太子,自此归附蒙古。

八思巴文的印章

宪宗三年(公元1253年)八思巴被忽必烈召至左右,为忽必烈夫妇等二十五人授佛戒。忽必烈即位后,他于中统元年(公元1260年)被尊为“国师”,授以玉印,任中原教主,统天下教门。至元年间,奉诏创制蒙古文字并于至元六年(公元1269年)颁行全国,称“蒙古新字”或“蒙古字”,俗称“八思巴文”。次年又升号“帝师”,进封“大宝法王”,统领西藏十三万户。至元十三年八思巴返回西藏,由元世祖忽必烈作施主,集康藏七万僧众兴曲弥法会。自任萨迦寺第一代法王,执掌西藏政教全权,为西藏实行贵族僧侣统治之始。他还曾将藏族建筑技巧,雕塑等引进内地,又将内地印刷术等传入西藏。有著述三十余种,传世至今的有《萨迦五祖记》。

八思巴文

八思巴所创制的“八思巴文”属拼音文字,共有41个字母(脱胎于古藏文字母)。至元六年八思巴文作为国字颁行全国后,其推广却受到很大阻力。除政治和文化传统因素外,主要是因为这种文字字形难以辨识,再加之在有的地方使用时还仿效汉字篆书的写法,这就更加剧了识别的难度。因此虽然元廷屡次下令用八思巴文"拼写一切语言"(也确曾用八思巴文译写过一些书籍,还拼写过汉语,藏语等),但民间还是用汉字,所以,八思巴文最终还是主要应用于官方文件。元代主要流通纸币,铸钱比其它朝代都少,且多以汉文钱为主,但也用八思巴文铸过有限的几种钱币。计有世祖至元年间“至元通宝”,成宗元贞和大德年间的“元贞通宝”和“大德通宝”,武宗至大年间的“大元通宝”等几种。这些铸币的钱文读法均为“顺读”,且除较厚大的"大元通宝"当十钱存世尚多外,其余均很稀见。

元 八思巴文大元通宝(北京市文物研究所藏)

当时忽必烈委托八思巴创造八思巴文,可能是由于当时蒙古人所使用的文字源自回鹘人,而非蒙古人原创的,这样的字母不能很好地表达蒙古语语音。忽必烈下诏颁行天下:“凡有玺书颁降者,并用蒙古新字”,八思巴文成为元代的法定文字。遽然推行八思巴字,蒙古统治下的有高度文明的各族人民将一夜全部变成“文盲”。因此,忽必烈在颁布新字诏书中说“并用蒙古新字,仍各以其国字副之”。就是说各种文书都用各民族固有文字和八思巴字并行,实际上八思巴字形同虚设。1352年,是该文字最后用来写作的可考年份,当然,这样的文字在后期仍然偶尔被使用,如刻在印章及寺庙碑文上作装饰之用。如今也偶尔可见一些蒙古企业用八思巴文作为名字。

元 八思巴文大元通宝(北京市文物研究所藏)

元代以行钞为主,铸造铜钱不多。元代钱币大部分使用汉字,但有些也使用八思巴文。如元钞面值两旁各有一竖形长方框,框中有的写有汉字,有的写有八思巴字,有的则是汉字、八思巴字的对照。元代政府铸行的八思巴文铜钱有元世祖忽必烈的“至元通宝”、元成宗的“元贞通宝”和“大德通宝”、元武宗的“大元通宝”当十大钱、元英宗的“至治通宝”、元顺帝的“至正通宝”等。它们的释读与一般古钱读法不同,顺序为上、下、左、右,因为八思巴文是从左到右直行书写,与汉文书写顺序正好相反。伴随着蒙元帝国的消亡,八思巴文亦被逐渐废弃,成为一种"死文字",但我们今天仍能在各种八思巴文钱币及其它元代文物上见到它。(文章来源:百度百科)

(来源:九江市博物馆)

编辑:吴 晨

责编:陈 姗

审核:李曜位

请输入验证码